Il collega e amico Francesco Corsi, in occasione della morte di Fidel Castro, ha scritto per Viterbopost un suo personale ricordo del viaggio compiuto nell’isola. Eccolo:

Caro Nicola,

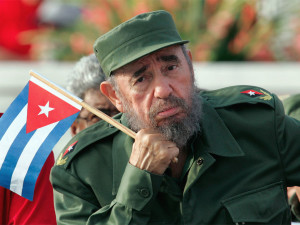

raccolgo il tuo invito a scrivere qualche riga su Cuba e su come la vidi quando, zaino in spalla, la visitai ormai tre anni fa (era proprio novembre). Non sono certo un esperto dell’isola, ci sono stato solo una volta e nemmeno per un mese. Non sono uno storico, un esperto di geopolitica o di scenari internazionali e non ho la minima idea di cosa accadrà a Cuba ora che Fidel è morto (oltre tutto con Trump come dirimpettaio). Castro se ne è andato, i giudizi su di lui vanno da mito a tiranno, da leader visionario a repressore sanguinario: li stiamo ascoltando tutti. Se la storia lo assolverà, per parafrasare il titolo del suo testo più famoso, lasciamolo dire agli storici. Che avranno sempre e comunque opinioni contrastanti.

A Cuba ebbi la sensazione di stare in un tempo sospeso e non solo perché ero in vacanza e, grazie a Dio, passai settimane senza Internet. Ricordo un popolo che vive, ama e litiga in strada, con tanti bambini a farla da padrone – come mai non ho incontrato in nessuna città europea – qualcuno lì vicino intento a riparare una Chevrolet del 1954, qualcun altro a commentare una partita di baseball tra “los industriales” e “los camarones” (le squadre de L’Havana e di Cienfuegos). Una nazione in cui ognuno aspettava qualcosa e tutti insieme aspettavano la morte di Fidel in un misto di speranza, noia, paura, rancore e curiosità. Ricordo città e paesi in cui si combatte una guerra quotidiana all’aria aperta e su tutti i fronti: alcuni vendono cose, soprattutto le più inimmaginabili, e altri soprattutto stranieri le comprano o sognano di comprarle. Qualcuno suda su una bicicletta per portare a spasso i turisti e altre, poco vestite, a sudare in un letto per un lavoro corporale e non solo notturno. Ho visitato qualche casa di poveri mangiando congris (a base di riso e fagioli neri), mentre loro parlavano di quanti, quella settimana, avevano tentato di andare a Miami a bordo di copertoni sfidando l’oceano e gli squali. Ho parlato con un paio di giornalisti del Granma, l’organo ufficiale del partito: vivevano con tristezza i loro piccoli privilegi, anch’essi in attesa. “Stiamo lavorando per un’altra forma di socialità, voi europei non potete capire”. E poi il mare e le spiagge, gli autobus pieni di gente, Trinidad coloniale e addormentata. E ancora la musica che impregna ogni attività umana, il sole che brucia dopo i violenti temporali caraibici, la religione vissuta tra santeria e santità: tutti elementi che hanno trasformato i cubani in qualcosa che non saprei definire, visto che non è fatalismo, rassegnazione o disincanto. E’ altro.

Mi chiedevo continuamente quale fosse il rapporto con Fidel, quello che mi colpì è che in pochi lo nominavano: per riferirsi a lui, portavano la mano al mento e facendola scorrere in basso di qualche centimetro facevano il cenno della barba. Qualcuno distante di cui avere timore e insieme rispetto. “Questo clan di vecchi che governa il Paese”, diceva qualcuno più incazzato. Qualcuno davvero entusiasta era da ricercare tra i più anziani, memori della corruzione ai tempi di Batista, tra i più c’era una forzata indifferenza. In tanti dopo il 1 gennaio del 1959 sono rimasti e lo hanno amato, supportato, poi sopportato e penso alla fine anche odiato; in tanti, invece, semplicemente non sono potuti andarsene. In queste ore penso alle persone che ho conosciuto giù e con le quali ogni tanto mi scrivo: immagino che i loro pensieri siano perlomeno confusi.

Per quanto mi riguarda faccio mie le parole di Roberto Saviano: “Scacciò un presidente corrotto sostituendolo con un regime militare. Fu amato per i suoi ideali che mai realizzò. Giustificò ogni violenza dicendo che la sanità gratuita e l’educazione erano all’avanguardia. Eppure, per realizzarsi, i cubani hanno sempre dovuto lasciare Cuba non potendo, molto spesso, far ritorno”.